Paul Gauguin dejó su exitosa carrera como corredor de bolsa para dedicarse a la pintura en aquellos años en los que los impresionistas revolucionaban el mundo del arte impregnándolo de inmediatez y accidente. Él acabaría por emprender un camino diferente para perseguir aquello que quedaba oculto, invisible, sujeto al alma del individuo.

Aunque su primera visita a Tahití fue con 43 años, Paul Gauguin (París, 1848- Atuona, 1903) tuvo su primer contacto con el arte primitivo cuando era niño. De origen liberal, su familia tuvo que huir a América tras el golpe de estado de Napoleón III en 1851. Durante el viaje se quedó huérfano y su madre y él sobrevivieron gracias a la generosidad de unos parientes que residían en Perú. Luego, regresarían a Francia, aprendería el oficio de agente de bolsa, contraería matrimonio y tendría cinco hijos. Pero Gauguin necesitaba renacer de nuevo y, tras su inmersión en el impresionismo y el fracaso de su vida familiar y profesional, abandonó todo y puso rumbo a Tahití, donde hallaría su verdadera inspiración.

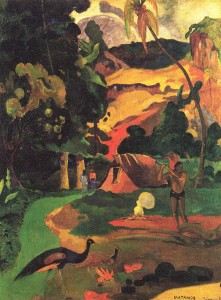

Allí Gauguin, enfermo, esperaba una vida idílica, anterior a la civilización que terminaría por prohibir sus bailes y música. Y pintó esa naturaleza salvaje y virgen, los sacrificios que los nativos hacían a sus dioses y sus desenfadados ratos de ocio con juegos de frutas y flores. No obstante, estas representaciones solo fueron lo que le hubiera gustado encontrar porque la realidad a la que se enfrentó fue distinta. Para ello, empleó un lenguaje pictórico muy poco naturalista basado en formas planas, colores vivos y ajeno a cualquier perspectiva conocida. Son obras que mezclan mitos ancestrales, un ritmo pausado y paisajes exóticos.

Mata Mua (Érase una vez, 1892), representa primorosamente ese mundo idílico, esa vida originaria que tanto ansiaba descubrir. Un paisaje cerrado por montañas, en el que un grupo de mujeres adora a Hina, la diosa que simboliza la Luna. Como una metáfora de la belleza y el misticismo que el artista buscaba en las islas remotas de la Polinesia francesa, del pasado glorioso que, cuando llegó, ya estaba en vías de desaparecer. En su segundo viaje, el mundo primitivo contaminado ve la luz. En sus cuadros ya aparece la acción de los colonizadores y de las iglesias protestantes y católicas que pusieron fin al paraíso que él había imaginado encontrar allí, valiéndose de tonos más oscuros y del simbolismo. Pretendía una existencia armoniosa, siguiendo la inocencia y la vida de los nativos. Su objetivo era expresar, “como lo haría un niño, las impresiones de mi mente, usando solo el medio del arte primitivo; el único medio correcto, el único medio verdadero». Solo quería, pues, amar, pintar y morir.

Lo cierto es que su inspiración no solo provenía del arte primitivo. A pesar de su apego por ello, Gauguin también aprovechó la innovación tecnológica del momento, como la fotografía y los avances en la impresión, que hicieron posible tener delante las imágenes de cualquier obra de arte, paisaje o edificio. Por ejemplo, las formas arcaicas de un bajorrelieve egipcio o el friso del Partenón. Formas, en concreto, a las cuales la xilografía aumentaba su crudeza y tosquedad, su fuerza primitiva. Y, así, Gauguin construyó sus mitologías polinesias en formatos alargados y estrechos.

Las formas primitivas y el colorido salvaje que llevó a su pintura le convirtieron en uno de los artistas más influyentes de toda la historia del arte. Reconocimiento que, como su amigo Vincent van Gogh y otros muchos, nunca llegó a vivir. Fracasó en las exposiciones que realizó en París y apenas consiguió vender su pintura. De hecho, para costear su primer viaje pidió una subvención al gobierno francés. Sus últimos años los dedicó a recuperar Tahití para los nativos y a vivir sintiéndose uno más de ellos.

Comentarios recientes