«El hombre de Edo puede conocer la dulce patata de Satsuma y a la delicada mujer de Kioto. Vas como si fueras de excursión, te sientas a la sombra de un árbol y abres tu botella de sake. El auténtico viaje consiste en limpiar la vida de preocupaciones», escribe Ikku Jippensha en una conocida novela picaresca japonesa que describe el viaje por el Tokaido. Uno de los mayores testimonios de esta efervescencia por transitar los caminos y aventurarse al viaje, ahora que las restricciones del férreo gobierno de la familia Tokugawa acababa tras más de dos siglos, lo encontramos en la serie de grabados Las cincuenta y tres etapas de la ruta del Tokaido (hacia 1832- 1834) del maestro japonés Ando Hiroshige (Edo, 1797- 1858).

Dicho escenario consistía en una suerte de ruta, de más de 500 kilómetros, que unía la ciudad de Edo (actual Tokio), residencia habitual del shogun, o gobernador militar, con Kioto, donde habitaba normalmente el emperador. El camino adquirió notable fama a comienzos del siglo XIX, debido, en gran parte, a la bonanza económica y al tiempo de paz del que disfrutaba el Japón de aquel momento. Motivo por el cual muchos de los habitantes se convirtieron en verdaderos turistas con aspiraciones de explorar los paisajes que el Tokaido les reservaba.

Si bien este tipo de arte se comercializó en aquella fecha más como souvenir o recuerdo, recordemos que uno de estos grabados no llegaba a costar más de lo que suponía un plato de fideos o un par de sandalias, lo cierto es que su revalorización y su innegable influencia en buena parte del devenir artístico posterior, los han elevado a categoría de obras con un valor incalculable.

Hiroshige pertenecía a una familia de samurais de bajo rango y pasó casi toda su vida en el inmenso palacio del shogun. Antes de dedicarse por entero a los grabados, sirvió como capitán en el cuerpo de bomberos durante más de dos décadas. Su comienzo en los grabados estuvo centrado en el habitual retrato de actores y cortesanas para, posteriormente, realizar sus mencionadas series del Tokaido con más de 800 vistas, junto con otras largas series sobre la ciudad de Edo, cerca de 1000 plasmaciones.

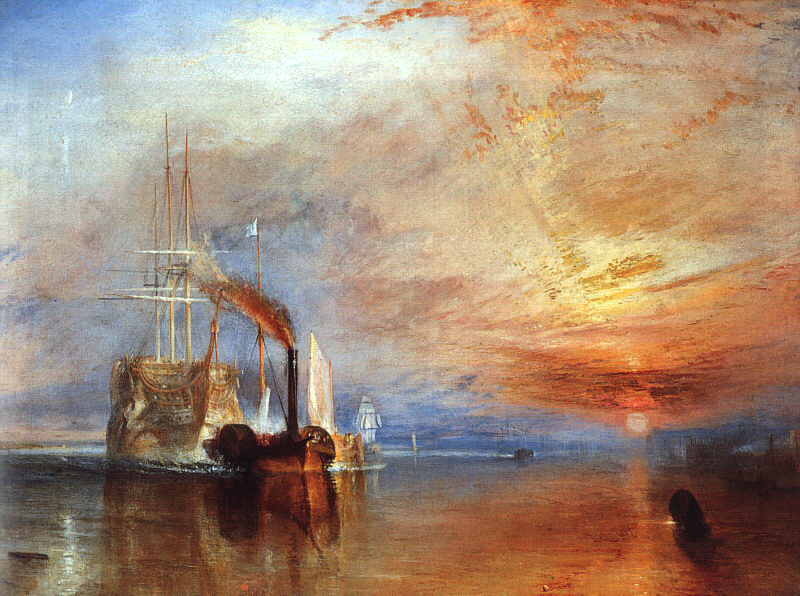

El artista, al igual que muchos de sus colegas japoneses, muestra símbolos en lugar de representar el objeto en sí. De esta manera, el trazo adquiere tal fuerza que envuelve al observador, junto con sus colores, en una especie de imagen vaporosa, introduciéndolo con una sutileza íntima hacia algo imaginado. Para ello, se utilizaba la técnica conocida como bokashi, en la que un trapo empapado de color presionaba con mayor o menor intensidad la plancha dependiendo del grado cromático deseado. Esto determina los distintos tonos.

A Hiroshige le gustaba mostrar el paisaje cubierto por una capa de nieve o desdibujado por una cortina de lluvia. La representación de las horas del día, de las estaciones y de los ambientes en sus grabados, hizo que no sólo se guardasen como recuerdos de un viaje hecho hace demasiado tiempo sino que trascendiesen esa distancia y ese espacio para entregarnos en brazos de la meditación. Tal vez por ello atrajesen tanto la mirada de los impresionistas. Esa habilidad para crear una atmósfera en la que se abandonan las leyes de la perspectiva para hacer que las figuras fluyan con ingravidez, es un efecto que pretendieron imitar tanto ellos como los cubistas, en sus intentos de supresión de las dimensiones.

Por ejemplo, en Niebla matinal (1832- 1834), observamos una de las características principales de este tipo de grabados: las únicas figuras con enfoque son las que aparecen en primer plano. El resto, los árboles, la puerta, los tejados y los caminantes del fondo quedan reducidos a siluetas de un único tono de color. La atmósfera es brumosa, la luz difusa. Para los japoneses la naturaleza estaba llena de divinidades y espíritus a los que pedían protección y ayuda en los santuarios sintoístas que se encontraban a lo largo del camino. De Mishima, población de la que procede la escena del grabado, sólo aparecen algunos edificios difuminados a la izquierda.

Lo habitual del camino del Tokaido era realizarlo a pie. Existía, en cambio, la posibilidad de recorrerlo a través de caballo o en reducidas literas de mimbre, llevadas en peso por porteadores, en las que el viajero tenía que adoptar una posición encorvada, con las piernas cruzadas. Es el caso del grabado. Puesto que los kimonos utilizados por hombres y mujeres eran muy similares, y los viajeros, por alguna razón que se nos escapa, tienen tapados sus rostros, nos es imposible determinar siquiera su sexo. El celo en su ocultación transmite un halo de misterio. No en el caso de los porteadores, que podían llegar a pagar con su propia vida si la persona a la que transportaban se les caía al suelo.

En el grabado también podemos apreciar esa ingravidez comentada de las figuras, junto con la sensación nostálgica de los tonos monocromáticos del fondo. En especial el de los tres peregrinos de la parte izquierda, donde con simples esbozos el artista parece querer adentrarlos, como sombras, en el recuerdo. Bajo ellas inscribió Hiroshige su nombre en caracteres japoneses, junto al sello rojo del editor.

Comentarios recientes