Es lo propio para espantar a los cuervos de los campos de trigo el sonido de un disparo. Asustados, entre el rugir del eco y la pólvora, abandonan en desbandada la escena, dejando atrás el amarillo para adentrarse en la noche. Y de repente, la bala con la que los ahuyentas, viene a alojarse en tus entrañas y te adivinas, tambaleante, tratando de subir una escalera. Arriba, la habitación donde agonizar pero, antes, subir los peldaños. La firma es Vincent, no Van Gogh (Zundert, 1853- Auvers sur Oise, 1890).

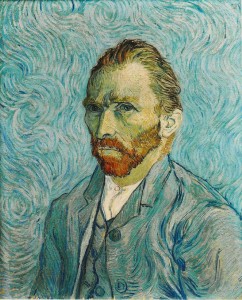

En el primero, la lápida ya lleva grabado tu nombre y otro cuerpo, también el mismo día de nacer pero de un año antes. En el segundo, los espejos te devuelven la imagen de un hombre horrible y mugriento, como la del animal repudiado que te empeñas en repetir en tus retratos. Y en el tercero, ya debilitado por la tristeza, buscas tus maestros en silencio, sin llegar a encontrar más que el camino. Ya un peldaño más arriba, cuando crees que te bastará con crear e inventarte, la vida te obliga a vender.

En el siguiente paso, como tus antepasados, optas por buscar refugio en la religión y te adentras, como aspirante a pastor, en el infierno de las minas de carbón de Borinage. Y entre los turbios y desoladores paisajes de unos rostros manchados de derrota, vuelves a perder la fe, pero encuentras el estilo. Y otro escalón, uno más arriba, ya no queda más refugio ni redención que los lienzos, y volcar el alma en ellos. Y, como un loco de pelo rojo, pintar al compás de la tormenta, incomprendido, llenando telas de salitre, color y arena.

Y aún más arriba, cuando el amor ya es sólo la piedad de los burdeles y la amistad un lóbulo extirpado, la sangre te abandona escaleras abajo, aturdiendo toda esperanza de lucidez. En cambio, ya nada ha de resultar fatigoso, ya que, el esfuerzo de continuar ascendiendo, te hace alcanzar el escalón desde el que puedes recordar París. Y allí, Montmartre. Y allí, Émil Bernard. Y allí, Toulouse-Lautrec. Allí la fascinación de la belleza elemental de los grabados japoneses.

Y el recuerdo de la casa amarilla en la Provenza, con su vacío de flores por llenar, se disipa en el Estudio de los Trópicos, como una sociedad secreta de artistas, enmohecida, que no acudieron a la cita. Y los sanatorios se convierten en talleres de actividad frenética y los talleres de pintor en laboratorios de copias y reproducciones de tu anónimo pasado, cuando aún eran reales los soles imposibles, cuando aún eran reales las noches estrelladas.

Y al terminar la escalera, no volverán al buzón las cartas fraternales, y las pinceladas serán la única moneda de cambio con la que poder pagar a los doctores. Y un séquito de expresionistas alemanes retomará tu final para convertirlo en nuevo punto de partida. Y las paredes de la habitación se teñirán del ocre amarillo de los últimos brotes de tu sangre, para verte desplomar agonizante. Y de tu agonía, del orificio desangrado de tu agonía, brotará la muerte y con ella sus girasoles, como una tertulia de muñecas de cabello rubio, asintiendo y disintiendo sobre qué es arte y qué no lo es.

Un día con nombre parecido al de hoy, de hace 125 años, a consecuencia de una disparo en el estómago, moría Van Gogh, uno de los más cotizados pintores a nivel mundial. Dos días después de haber alcanzado su habitación, tras su ascenso desangrado por la escalera.

Trackbacks / Pingbacks